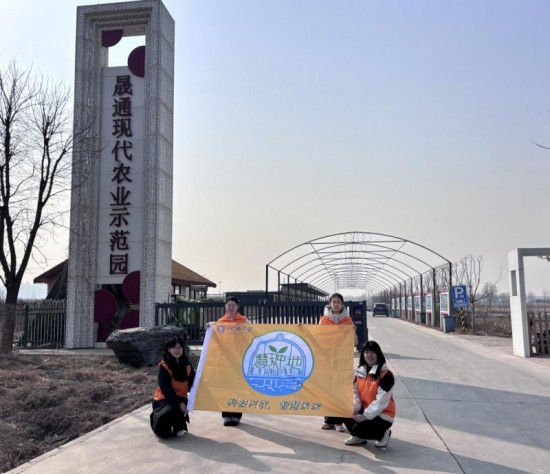

为探索现代农业大棚种植的技术革新路径,推动传统农业向智慧化转型升级,河北大学"慧种地"社会实践团队于2025年2月28日走进河北省保定市晟通现代农业示范园。团队成员深入草莓园、火龙果园及蔬菜种植基地,通过对比研究传统大棚与智能温室的技术差异,实地探究现代设施农业的发展优势与转型困境,为农业现代化发展注入青春智慧。

走进田间,探秘大棚科技

清晨七时许,实践团队在园区技术员带领下,经过严格消毒程序进入种植区。映入眼帘的是鳞次栉比的玻璃温室与塑料大棚,空气中浮动着草莓的甜香与泥土的清新。在占地50亩的草莓立体种植区,队员们观察到传统土栽大棚与新型水肥一体化智能温室的显著差异:前者依赖人工测温、手动卷帘,后者则配备环境监测系统与自动遮阳设备。

团队成员分组体验不同种植模式的工作流程,在传统大棚内学习人工授粉、地膜铺设技术,于智能温室操作水肥配比系统,记录不同光照条件下作物的生长数据。令人瞩目的是,新型温室通过物联网技术实现远程监控,每株作物的生长数据实时显示在控制中心大屏,与隔壁传统大棚里农户手持温度计巡棚的场景形成鲜明对比。

供图人(陈珂珂,未颀涵)

对比调研,解析新旧差异

在火龙果种植基地,团队发现传统大棚采用燃煤供暖,夜间需人工值守调节温度,而新型温室的地源热泵系统可自动维持恒温环境。"传统棚每亩年耗煤3吨,智能棚虽然设备投入高,但能耗成本下降60%。"技术员指着温度曲线图介绍。团队成员手持红外测温仪实地测量,发现两种大棚温差波动幅度相差近5倍。

蔬菜种植区的对比更凸显技术差异。在新型温室,潮汐式灌溉系统让生菜苗在特定时段自动"饮水",而传统大棚仍采用沟灌方式。经测算,智能灌溉节水率达45%,且作物生长周期缩短10天。

供图人(陈珂珂,未颀涵)

深入研讨,破解转型困局

下午的座谈会上,种植户们道出心声:老张抱怨智能设备维修难,"上次传感器故障,等厂家来修耽误了三天";草莓种植户李姐担忧技术更新太快,"刚学会手机控温,又出来个AI诊断系统"。针对这些痛点,团队提出建立"共享技术服务站"的构想,并现场演示自主开发的简易环境监测小程序,赢得阵阵掌声。

在火龙果基地,队员们创新性地试验"传统棚+智能模块"的过渡方案,加装低成本光照传感器和自动通风装置。经实测,改造后棚内霜霉病发病率下降18%,单果重量增加15克。这种"渐进式智慧升级"模式得到农户高度认可。

创新实践,播种智慧农业

团队将自主研发的"棚联惠"智能管理系统引入示范园,该系统通过边缘计算技术,可兼容新旧设备的物联接入。在生菜大棚,传感器网络实时捕捉植株生长数据,AI模型精准预测采收时间;在草莓立体架旁,微型机器人沿轨道巡检,自动识别白粉病早期症状。

"这些学生娃娃带来的'黑科技',让我们看到种地也能这么时髦!"有着二十年种植经验的刘师傅,在体验慧种地团队带来的新技术后感慨道。团队创建的数字化种植档案,已帮助园区实现农事操作全程可追溯,为对接高端市场打下基础。

播撒科技星火,耕耘希望田野。河北大学"慧种地"团队立足晟通现代农业示范园的实践场域,构建起涵盖"技术对比-痛点分析-方案创新"的完整研究链条。他们既看到智能温室在资源利用、品质管控方面的显著优势,也深刻认识到设备成本、技术适应性等现实瓶颈。通过开发低成本改造方案、搭建技术共享平台、培育数字化新农人,这群青年学子正用智慧与汗水,浇灌着现代农业的革新之花,为乡村振兴谱写充满科技韵味的青春篇章。

供稿人(未颀涵、陈珂珂,左浩然)